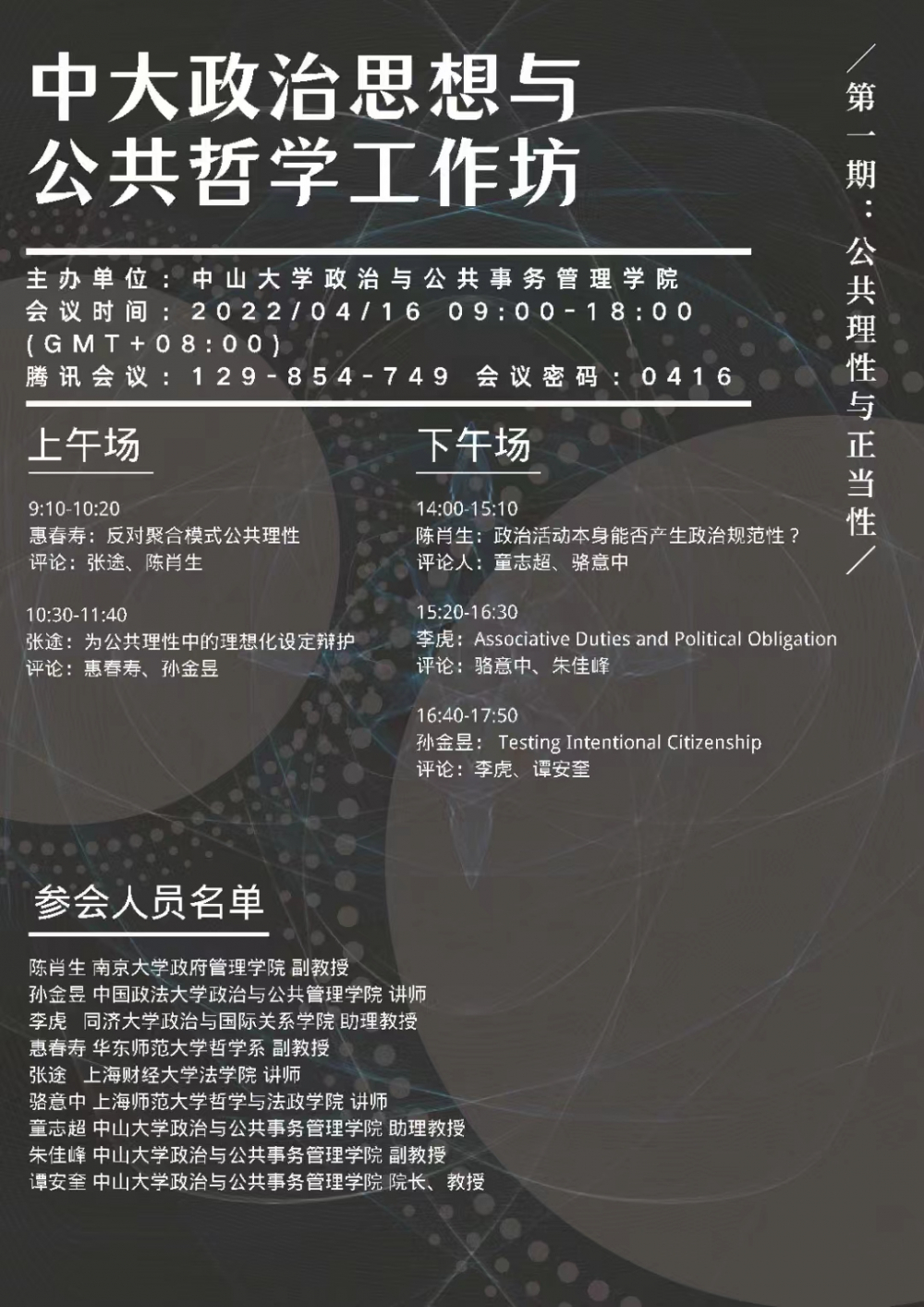

我们举办“中大政治思想与公共哲学工作坊” 第一期“公共理性与正当性”

2022年4月16日,太阳集团tyc8722主办“中大政治思想与公共哲学工作坊”第一期“公共理性与正当性”,来自南京大学、同济大学、中国政法大学等国内高校的学者,我们谭安奎教授、朱佳峰副教授和童志超助理教授等老师参与了此次工作坊。围绕本期工作坊主题,与会代表就公共理性、政治规范性、政治义务和公民集体责任等议题展开学术交流,并就相关问题展开了深入、热烈的讨论。工作坊采用腾讯会议形式举办。

华东师范大学哲学系惠春寿副教授在“反对聚合模式公共理性”的报告中介绍了相比于公共理性的“共识模式”,以高斯(Gerald Gaus)为代表的“聚合模式”公共理性设想所具有的可能优势,随后他尝试论证“聚合模式”的两个可能优势“公共性”和“稳定性”都是不成立的,最后他认为罗尔斯所设想的广义公共理性(wide public reason)其实超越了“共识模式”与“聚合模式”的对立。

上海财经大学法学院张途讲师做了“为公共理性中的理想化设定辩护”的报告。她在报告中澄清并辩护了罗尔斯后期公共理性理论框架中针对辩护对象和辩护条件的两个理想化设定:一方面政治决定的辩护对象是合乎情理的公民而非事实上的所有公民,另一方面政治决定的辩护条件是来自合乎情理的公民的可以被期待的接受或假设的接受。特别地,她认为这两个理想化设定不会使得公共理性的理论框架违背对公民的尊重。

南京大学政府管理学院陈肖生副教授政治道德主义和现实主义争论的大背景下,围绕罗尔斯和威廉斯(Bernard Williams)关于政治规范性的争论,做了题为“政治活动本身能否产生政治规范性?”的报告。在报告中,他指出威廉斯秉持的政治现实主义其实并不否认政治规范性,其和罗尔斯的真正差异在于,政治规范性从何而来;他进而批评了威廉斯认为政治规范性可以从政治活动本身而来的观点。

同济大学政治与国际关系学院李虎助理教授在“Associative Duties and Political Obligation”的报告中,尝试在关于团体性义务之期待理论(expectation-based theory)的基础上,通过讨论实现团体性义务所需的辅助而引入国家所承担的“强制性辅助”的工具性作用;在此基础上,他认为我们能够从团体性义务出发,建构一个关于政治义务的工具性论证。这个论证不同于以往的将团体性义务直接比附于政治共同的论证思路。

中国政法大学政治与公共管理学院孙金昱讲师在“Testing Intentional Citizenship”的报告中批判性地考察了Avia Pasternak在近作Responsible Citizens, Irresponsible States中提出的关于公民集体责任的设想,即“intentional citizenship”。该设想认为,公民承担集体责任需要满足两个条件,一是有意参与政治生活,二是接受自己作为政治共同体的成员身份。

会议吸引了60余名校内外师生的参与,取得了良好的学术交流的效果。